2025 . 04 . 28

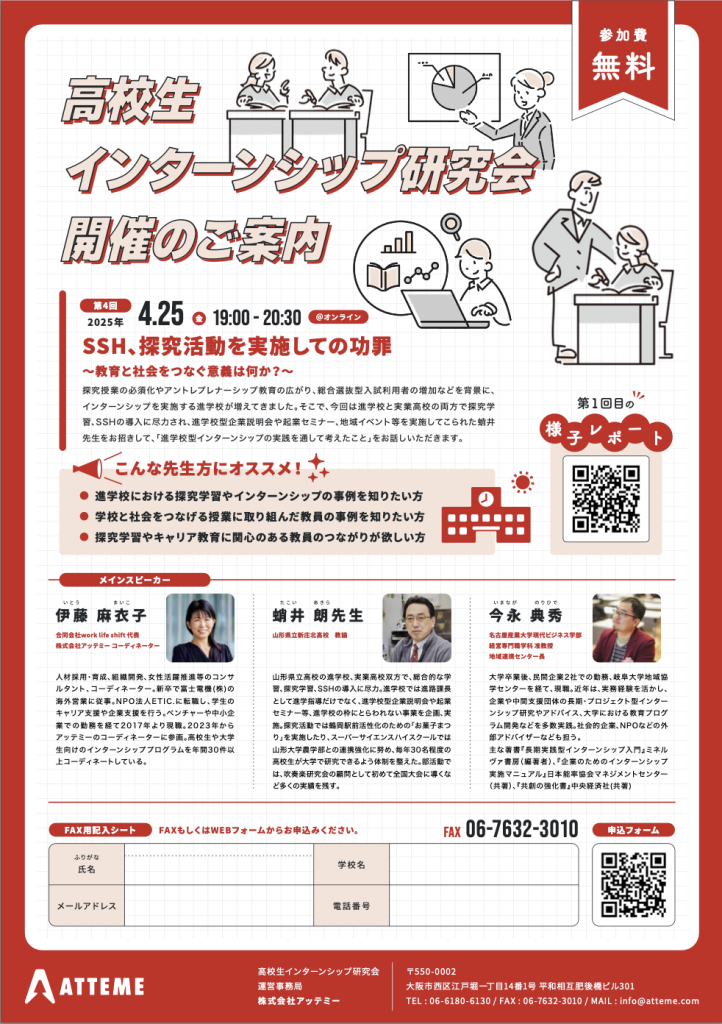

4月25日に昨年から名古屋産業大学の今永先生と、アッテミーの吉田さんと立ち上げた「高校生インターンシップ研究会」の第4回を実施しました。(第一回目のレポートはこちら)この研究会は、大学生のインターンシップは学生の8割以上が参加しているといわれるほど普及しましたが、高校生のインターンシップはまだ発展途上。就職する高校生たち向けの職場見学と何が違うのか、そして、普通科の高校生たちがインターンシップを実施する意義、また、現在必須となっている探究授業との関係など、教育と社会の接続の望ましい姿はどのようなものか、などを毎回現場で実践されている高校の先生をお招きしての事例紹介と今永先生(今永先生のご著書はこちら「長期実践型インターンシップ入門」に解説をいただくという流れで進めています。

第4回は、鶴岡南高校(現 致道館高校)の進路課長でいらっしゃった時からお世話になっている、新庄北高校の蛸井先生をゲストにお招きして進めました。蛸井先生は「総合的な探究の時間」やスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の黎明期から関わってこられたご経験をもとに、現場の先生だからこそ感じられる声を届けてくださいました。元々エリート教育を目指していた仕組みなので、「すべての」生徒が実施する意義を今一度考えるべきではないかというお話しには、私も昨年度から高校に関わるようになって感じるところがあります。これだけ多様な教育だとか、ウェルビーイングな教育(?)というワードが飛び出している中で、矛盾を感じました。

オンラインでの実施であったので、全国各地から先生方が集まってくださり、蛸井先生の熱意あふれる講演のおかげで活発な意見交換や情報交換ができました。

以下が、先生方から届けられたコメントの抜粋です。共感の輪が広がっていました。

次の流行り(マジックワード)は「アントレプレナーシップ教育」という言葉も飛び出していました。アッテミーの吉田さんとはいつも「アントレプレナーシップ教育=ビジコンみたいになっちゃってるよね、、、」と話しているので、今後はこのテーマでも深掘りしていきたいと思います。

今回の開催レポートもまたアップします!